di Federica Gho

Le recensioni sono fastidiose… sembra che chi le scrive la sappia più lunga, mentre vorrebbe condividere una bella scoperta. Sì, d’estate si può leggere di più (e studiare un po’ meno) e questa volta – stimolante, coinvolgente al punto da creare dipendenza …ma questa droga è anche un farmaco! – è toccato ai romanzi editi da E/O, molto femminili, usciti a partire dal lontano 1992, quando comparve L’amore molesto. Ma perché proprio i libri della Ferrante? Sono buoni libri che vale la pena di leggere, la vita avvampa nelle loro pagine appena li si comincia, gli incipit sono così brucianti… Poi d’estate …questa volta ha fatto così caldo!, è difficile concentrarsi e preferisci dedicarti a qualcosa di più leggero, scorrevole, che ti muova un po’ come un film. Infatti il cinema e la tivù si sono subito interessati a questi romanzi, con grandissimo seguito anche all’estero.

Solo che a differenza di un film qui vieni catapultato, tuo malgrado immerso, in uno dei piccoli o grandi drammi della tua vita – ai lavori in corso che condividi con l’80% delle donne probabilmente e il 50% degli uomini, immaginandosi delle cifre – e per uscirne devi continuare a leggere, perseverare nell’attività di tornare alla storia senza spegnere l’attenzione – davanti al film posso addormentarmi, per leggere devo stare sveglia. Anche se è doloroso. Un viaggio sorprendente che richiede sforzo, altro che lettura estiva! Ma dalla storia stessa potrai trarre delle risorse: dall’impegno tuo di non mollarla, di seguitare a leggere. E poi dal modo in cui ne è uscita la protagonista, da quel nodo ingarbugliato che l’ha avvoltolata come un insetto nella ragnatela o da quello strappo nella trama che lei stessa ha lacerato per tentare di “liberarsi”.

E potrai risalire quegli abissi della vita scoprendoti un po’ più te stessa e meno quello che ti è capitato, dandole un senso, una direzione. Meglio ancora: intessendolo nella vita, il fatto doloroso, rimagliandone la tessitura vivente, irrobustendola così che ti sostenga. E cosa ci faccio con l’errore, col colpo gobbo del karma, con quella terribile svista distratta che rompe le relazioni? …Hai presente quando l’arteterapeuta ti invita a “rovinare” il tuo dipinto (che ti era venuto pure bellino…) con qualche sgorbio fatto a bella posta? Uno sbrego col pennello, con tinte spesse o colori troppo forti: e tutto il tempo della lezione lo impiegherai a minimizzarlo – che nessuno la veda, quella mia pecca! – o a valorizzarlo integrandolo col resto del quadro, che forse non sarà più bellino ma sarà interessante, dicendo responsabilmente «Questo l’ho fatto io!» come sulla Settimana enigmistica, non solo l’errore ma tutto quello che ne ho fatto poi.

E da dove comincio?, da quale libro ferrantesco? Classica domanda da porre ai librai, perlomeno a quelli che leggono quel che vendono. Meglio cominciare dall’Amica geniale, da una vicenda apparentemente “tranquilla”, l’amicizia inossidabile di due bambine che riesce a seguirle mentre crescono, passando attraverso le trasformazioni vertiginose loro e dell’Italia stessa, dagli anni ’50 fino ad oggi quasi. Dopo L’amica geniale, ci tocca proseguire con gli altri tre volumi: la storia delle amiche continua!, è una quadrilogia. Quanto ci si influenza con le amiche del cuore? Cosa porta lei a me e cosa le cedo io, ci travasiamo l’una nell’altra, ci equilibriamo, ci fecondiamo, o ci fagocitiamo a vicenda?

Letta la quadrilogia, solo allora, si trovano le forze – l’autrice ci è diventata un po’ parente nel frattempo – per andare …dove tutto è cominciato, leggendo L’amore molesto. Ah!, duro da digerire questo romanzo d’esordio, che il libraio ricorda di aver venduto da sempre, tenendone pilette. La lettura di tutte le opere di Elena Ferrante (gli stupefacenti …non bastano mai) mostra come nel titolo ci stia sempre, celato, il vero protagonista che farà ingresso solo verso la conclusione del volume.

E in qualche modo, metamorfosati l’uno nell’altro, i vari romanzi hanno tanto in comune. Sono storie di bambine e delle loro ferite originarie – quelle che a detta di Steiner si imprimono persino nel corpo fisico – che in qualche modo crescono, studiano, da grandi scrivono romanzi e saggi o insegnano, viaggiano o restano, si sposano, dolorosamente si separano. Quelle bambine crescendo trasformano, per via dei fatti della vita che irrompono e del loro intesserli in una trama intelligente e coraggiosa, i rapporti coi genitori, gli insegnanti, con le amiche del cuore, coi partner, con le gravidanze e i figli che crescono anche loro.

…E quei mariti che di punto in bianco se ne vanno?, come ti lasciano? Che dire dei Giorni dell’abbandono? Chi non è stato piantato in asso, anche da una moglie? Oh! E: uh!! Eppure Olga ce la fa, si risolleva!, diventa tutta matta – mettendo in serio pericolo se stessa e pure i figli – ma col tempo si risana, ne esce. Ha da passà ‘a nuttata!

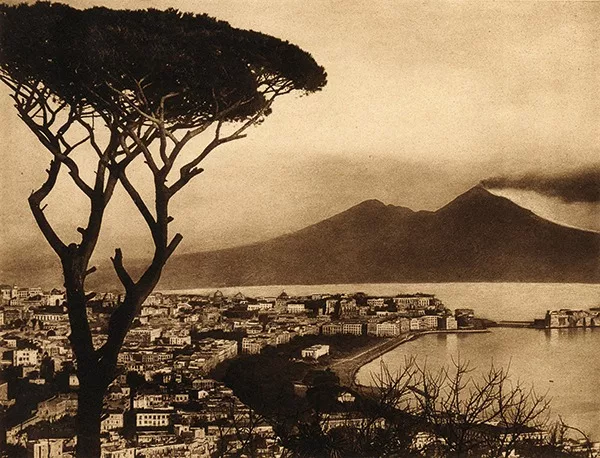

A proposito, immergersi in queste vite significa andare per un po’ a zonzo per Napoli, dove sono perlopiù ambientate, nei rioni degradati o nelle zone più borghesi.

Durante il suo Viaggio in Italia, Goethe restò così colpito dalla città partenopea e dai napoletani, da descrivere il luogo come un vero e proprio paradiso, talmente bello da “perdere i sensi”; ammirò la vitalità e la vivacità dei napoletani, la bellezza dei monumenti storici, l’architettura maestosa e le magnifiche vedute panoramiche sul Golfo. Una bella pagina su Napoli, che mi ha fatto comprendere di più di queste storie, l’ho trovata leggendo un’intervista a Stefano Arcella[1], che cito qui sotto.

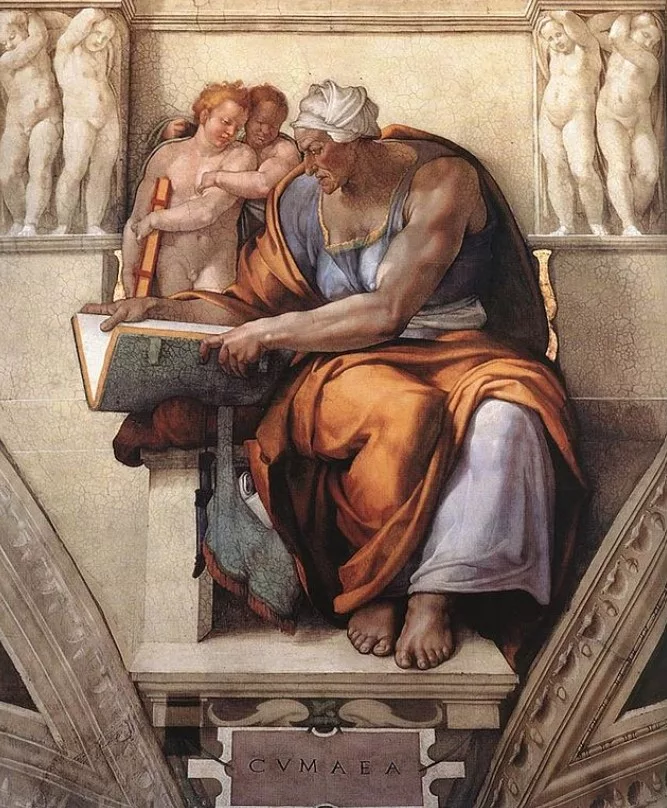

Napoli è il millenario centro di spiritualità misterica e di cultura esoterica della sirena Parthenope e della Sibilla cumana, dall’esoterismo di Virgilio ai Misteri di Mithra e di Iside di età greco-romana […]. È la città dei miracoli, da San Gennaro a Santa Patrizia, per limitarmi a quelli più noti. È una città che ama nascondersi, che cela i suoi tesori dietro stradine in apparenza marginali. Una città ricca di centralità marginali. Si stende fra il fuoco sotterraneo del Vesuvio e quello dei Campi Flegrei, per cui è piena di energia, di vitalità tellurica, ma questo è anche il suo problema; la sua energia è prorompente e caotica come un’invasione lavica, quindi difficile da gestire, dispersiva, disordinata. Oggi Napoli manca di un centro ordinatore.

[1]1https://www.positanonews.it/2009/10/intervista-a-stefano-arcella-a-cura-di-maurizio-vitiello/102498/

L’anima “tellurica” di Napoli è incarnata da Lila – non meno geniale della sua amica Elena, l’io narrante del romanzo omonimo. …Interessante che si dica, con felice espressione, io narrante e non anima narrante, no? È una specie di Sibilla cumana non solo Lila, ma anche la zia Teresa della Vita bugiarda degli adulti, figure un po’ temibili, seppure ammirate e ricercate, che irrompono col loro caos viscerale, popolano, a sconquassare le strutture familiari: insieme e “contro” ad esse crescono le io narranti, portatrici di impulsi di pensiero più che di sentimento, di impulsi culturali non meno presenti nell’anima napoletana. Le Cumane costituiscono una spinta creativa alla libertà, contagiosa, che però confina con la follia seppur geniale e le isola nell’antisocialità. Dalla loro parte ci sta il dialetto del clan famigliare, il marasma della plebe, la volgarità sboccata dalla quale scappare ma prima o poi fare i conti, perché vivere nella Napoli bassa non è come al Vomero.

Da laggiù, s’alza una marea dialettale – mai espressamente presente nel testo, solo evocata, che viene vissuta come un segnale minaccioso, una lingua delle ossessioni e delle violenze dell’infanzia. Laggiù c’è chi si arricchisce per cercare di innalzarsi e chi studia con abnegazione, sentendosi «un’anomalia del gruppo, un organismo misteriosamente sfuggito alla regola, la vittima ormai assurda di un rapimento o di uno scambio nella culla» (La figlia oscura, p.9). E tra le forme impartite dell’educazione, quelle trovate in proprio e la frammentazione borderline sibillina il senso è sempre quello di darsi una propria forma, un nuovo logos, mobile però, che respiri col tessuto elastico e vivo della nostra, di vita!

A proposito di forme, se qualcuno ha presente il capitolo 4 della Filosofia della libertà, non dirà più che Lila soffre di allucinazioni, le volte che le tocca di vivere una “smarginatura”, come la chiama lei. Forse, si sta realizzando suo malgrado la condizione eccezionale dal lato percettivo: la percezione pura senza alcun contenuto di pensiero. Le cose e pure le persone, in quelle occasioni perdono la forma, non hanno più margini!, e una materia caotica colorata fuoriesce.

E cosa narra l’io di Elena? A cose fatte, il vissuto dell’infanzia e della giovinezza – i giorni “napoletani” – e poi “l’ora”: la donna che da quei giorni è uscita modificata, ora, lontana da Napoli, può raccontare il movimento interno ed esterno cui si è sottoposta. Lo fa con un linguaggio molto immaginativo. Non è mica un caso che queste storie si siano lasciate sceneggiare così bene. Forse è la culla splendida di Napoli, fucina della cultura italiana, dove il calore vulcanico mette tutto in movimento – il fuoco è una porta, una soglia – o forse davvero la facoltà immaginativa è alla nostra portata, fatto sta che il testo spesso diviene immagine e rimane impresso, scolpito in profondità.

L’amica geniale ha nientemeno che il Prologo del Faust a fare da epigrafe, come se Lila fosse il Mefisto di Elena. Bambina terribile e sfolgorante, secca come un’alice salata, emanante un odore di selvatico. Con uno sguardo che pareva non solo poco infantile, ma forse non umano. E, durante le interrogazioni, bravissima!, capace di illuminarsi come una santa guerriera.

C’è poi la faccenda dello pseudonimo – una scrittrice col nome di Elena Ferrante non è mai esistita! Di recente controlli sui flussi finanziari, cospicui, provenienti dalla casa editrice, incrociati con le capacita dell’intelligenza artificiale di riconoscere gli stili, le parole, il linguaggio dello scrivente sono approdati a un risultato, al nome di una coppia di scrittori affermati, specie lui: Domenico Starnone. Può darsi che questo alone di mistero lungo trent’anni abbia giovato al successo, chi legge ne è influenzato, forse, perché l’assenza di un autore riconoscibile, in carne ed ossa, gli permette di immaginarsi che chi scrive in prima persona, nel libro, sia davvero Lenù-Elena, o Delia, Leda, Olga o Nella. Insomma che le storie siano vere e narrate dalla protagonista che le ha vissute. Perché no?